深圳新闻

你还记得“深圳边防证”吗?潘石屹当年钻铁丝网进深圳

编辑:陶倩2017-02-20 07:55内容来源:晶报

时至今日,缠绕在这部法规,以及“边防证”、“二线关”周围的那些故事早已走进了历史深处,但对许多早期来到深圳的人们而言,这关乎着一段特殊的人生经历。

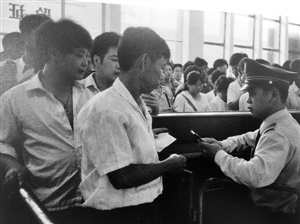

一道“二线关”把特区内和特区外分开。

二线关,边防战士查验边防证。

你还记得“深圳边防证”吗?

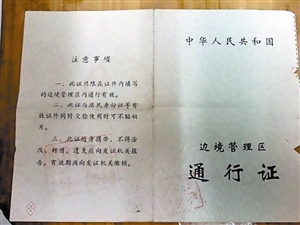

深圳新闻网讯 “拿着边防通行证排长龙进关口,忘带证件被带到樟木头,当时的场景还历历在目。”提起“二线关”,以及与之相关的“边防证”,许多年纪稍大一点的深圳人,以及在上世纪80、90年代和本世纪初前几年来过深圳的外地人,都有说不完的回忆。说起边防证,就不能不提到1986年2月22日,广东省第六届人大常委会第十八次会议批准的一部地方法规——《广东省深圳经济特区与内地之间人员往来管理规定》。这部法规明确规定,“内地人员,须持写明‘前往深圳经济特区’的《中华人民共和国边境管理区通行证》或《前往边防禁区特许通行证》。”

时至今日,缠绕在这部法规,以及“边防证”、“二线关”周围的那些故事早已走进了历史深处,但对许多早期来到深圳的人们而言,这关乎着一段特殊的人生经历。

1979年,一位老人在中国南海边画了一个圈

《春天的故事》中有句歌词:“1979年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈。”从历史的眼光来看,这个圈就是“二线”。

作家南兆旭在2010年2月22日发表于《晶报》的文章中提到:1979年春,时任广东省委第一书记的习仲勋去北京汇报,提出建一个出口加工区(深圳经济特区前身),当时一位副总理提出,广东如果这样搞,就得在广东周边拉起一条7000公里长的铁丝网,以防资本主义的东西向内地渗透。

中央和广东省主张改革的决策者从此得到启发,决定建立深圳经济特区管理线,决策者从政治上考虑:保证特区的改革不冲击内地,缓和内地对改革试验的不理解。从经济上安排:建立特区与非特区分界线后,凡经批准进口供特区使用的生产品和消费品,可享受低税率或免征关税。

记者翻阅资料了解到,1981年7月,中共中央、国务院决定建设特区管理线。当时,特区管理线东起大鹏湾畔的背仔角,西至珠江口边的南头安乐村,全长86公里,分别在南头、沙湾、布吉、白芒、盐田、背仔角6个公路口上设立特区检查站,由边防公安和海关进行管理。为了做好特区管理线海关机构的筹建工作,九龙海关成立了“二线”海关建设筹备小组,拟出“二线”海关建设方案上报市政府和海关总署。

1982年4月,“二线”开始动工兴建,在耗资1.38亿元人民币、建设近3年后的1985年3月,一条长84.6公里(后逐步延伸为90.2公里)、高2.8米的铁丝网,从深圳中部横穿而过,沿途共有98公里的武警巡逻路,163个武警执勤岗楼,10个检查站。

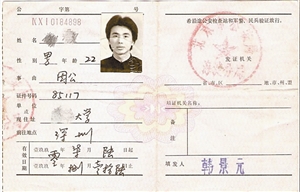

将时针拨至1986年2月22日,广东省出台《广东省深圳经济特区与内地之间人员往来管理规定》,于同年4月1日实施,正式确立了特区管理线的合法性。内地人士前往深圳,必须持有《中华人民共和国边境管理区通行证》或《前往边防禁区特许通行证》(两者俗称“边防证”)。

边防证。

边防证。

潘石屹当年钻铁丝网进深圳

特区管理线的建成,标志着深圳进入两地三证时代(特区内、特区外,深圳户口身份证、暂住证和“边防证”)。早些年,来深圳时办边防通行证、找到工作后办暂住证、工作稳定收入增加后设法调入深圳户口,办理带有T字标志的特区身份证,是每一个深圳移民人生中一段难忘的经历,抹不去的记忆。

“我第一次来深圳,是过来出差的。”家住南山区的陈运娥大姐,今年已62岁了,来深圳也已30年,所以对“二线关”可不陌生。

她回忆,上世纪80年代后期,她为了来深圳办理《边境管理区通行证》,“当时办理边防证,非常严格,从村里、乡里到县里,最少要盖四五个公章,而且往往还需要找关系才行。另外,还要查办证人的档案,需没有犯过错误。因此,那时候来深圳经济特区,比现在去香港还难。”

“我那时候来深圳出差,从老家湖南衡阳坐火车过来,大概坐了11个多小时。当火车开到东莞樟木头时,有人在火车上检查证件,看是否有边防证。因此到了‘二线关’的时候,并不需要再下车检查。”陈运娥说。第二次来深圳时,因为她的户口调到广州,所以从广州坐大巴来深圳特区时,就要在南头关下车检查。“当时,排很长的队,检查很严格。”

据陈运娥介绍,当时她的表弟来深圳之后,因为边防证过期,而又没有办理暂住证,所以被查到之后,还被遣送回去。

来深圳之后,她一下子就喜欢上这里,所以1990年的时候,她就干脆到深圳来发展,常住深圳,成为深圳人了。“看到我来深圳发展之后,其他许多亲戚朋友也纷纷跟着过来,现在大多数都在深圳。”

在当年闯深圳的人当中,被一道“二线关”拦住的,被一纸边防证难住的,不乏后来的成功人士。2007年,房地产大亨潘石屹接受《南方人物周刊》专访时,依然清晰地记得,1987年,24岁的他变卖了所有家当,辞职南下深圳,到达南头关时,身上只剩下80多元钱,没有边防证的潘石屹,进不了市区,他一咬牙,花了50元,在蛇头的带领下从边防线铁丝网下面的一个洞里钻进深圳。

办一张“边防证”不易

不少长辈还记得,当时想办一个“边防证”,难度远远高于现在办护照。

上个世纪80年代,即使在首都北京,办理一个进入深圳的边防证,都要经过单位政审、派出所核查、公安局办证三个程序,如果没有单位就更难了,需要街道居委会审查,申请手续非常复杂。如果是在偏僻的乡村,办理一张进入深圳的边防通行证,更是难上加难。

“手续就跟申请去香港差不多。”回忆起当年办证过程,1985年来深的潮人联盟理事长佘锐鑫感叹道。

边防证的需求催生了一批以此为生的人,拿空白证件进行“批发”。当然,其中不乏出售假冒仿制证件。

曾参与筹建“二线关”的海关工作人员回忆,由于当时深圳经济特区实行了一系列税收减免政策,“二线关”设立后,深圳的货物运出关口的时候要缴纳一定的税费。由于价格差异,深圳周边地区的“自行车队”就经常出现在关口工作人员的视线里。这些“队员”基本上是一些小商贩,他们的自行车后架上总搭着一些日用品运到深圳周边地区去贩卖。每每遇到海关工作人员检查,这些小商贩就骑着自行车“捉迷藏”。

1999年12月16日的《人民日报》发表了新华社记者钟玉明、张知干采写的《深圳边检站前:“特区通行证”黑市猖獗(见闻录)》,反映了当时特区通行证黑市买卖猖獗的现象。这也成为后来“二线关”改革的背景之一。

“二线关”和“边防证”,都已成过眼云烟

港澳回归后,“二线关”在争议中渐渐改革。2008年1月1日,进入深圳特区的边防证正式停止办理。2010年,国务院批准深圳经济特区范围扩大到深圳全市,“二线关”分隔特区内外的职能成为历史。直至2015年6月4日晚,深圳16个“二线关”关口综合改善工程正式启动,至此,“二线关”渐渐淡出历史舞台。

如今,仍不时有深圳人自发组织“二线关”徒步活动,他们选择用双脚去触摸、用心灵去感受、用镜头去记录这一段在身边沉淀的历史。

策划统筹:记者 马骥远

本版采写:记者 戴霖硕

本版图片均为翻拍资料图

相关新闻