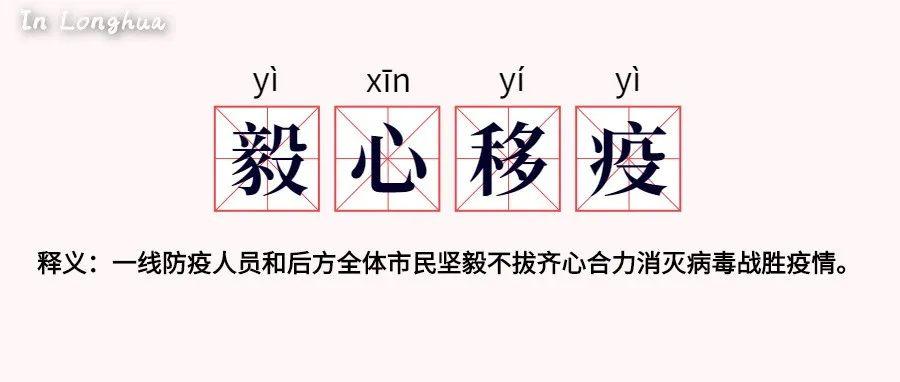

龙华新闻

改革开放大潮龙华侨胞不缺席

编辑:陶倩2022-09-21 09:31内容来源:龙华新闻

陈玉昌。

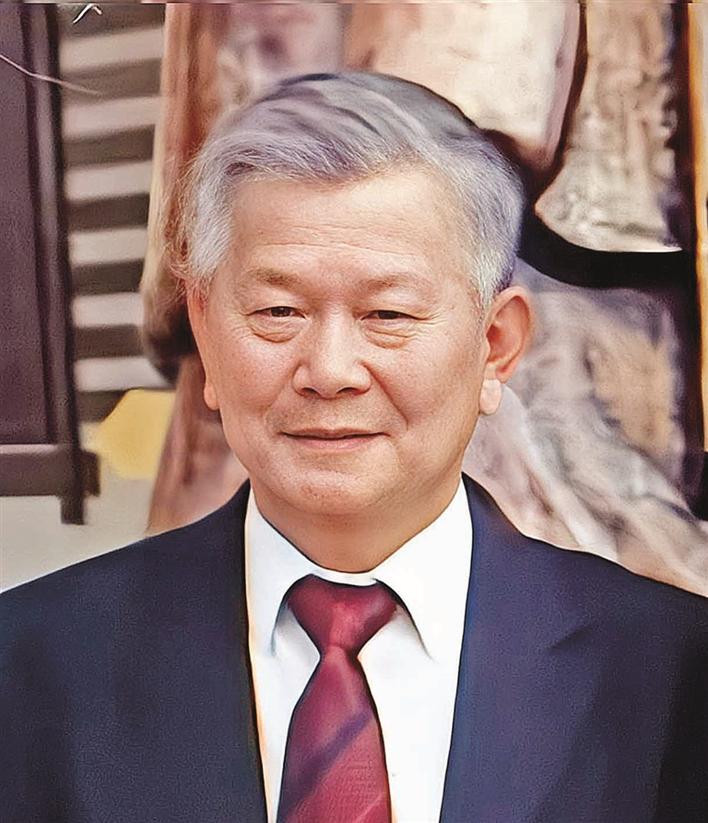

黄伟雄。(翻拍)

1986年,深圳市考察团访问英国惠东宝同乡会,时任深圳市委书记的李灏(右)向会长陈顺安(左)赠送纪念品。(翻拍)

在龙华区观澜街道,有一个闻名全国的5A级景区——观澜湖休闲旅游区。这里绿草如茵,拥有一流的高尔夫球会。而谁曾想,四十年前这里曾是一片荒山野岭。谈到这里的变化,绕不开“改革开放”和“华侨”两个关键词。正是沐浴着改革开放的春风,有了泰国华侨朱树豪投资兴建才成就了今天的观澜湖。

像朱树豪这样为龙华经济社会做贡献的海外游子还有很多。改革开放后,发展中的龙华更受华人华侨、港澳台同胞关注。他们响应祖国的号召,踊跃回乡投资兴业、捐资助学、扶危济困,成为改革开放波澜壮阔进程中的见证者、参与者。

投资兴业

当建设发展的“助推者”

1978年,改革开放的战鼓在中国大地擂响。回顾在故乡观澜投资创业的经历,旅港同胞、香港观湖同乡会会长陈玉昌很是自豪,因为他的努力几乎贯穿了整个改革开放的历程,见证了故乡观澜的每一点变化,也收获了不俗的成就。据陈玉昌介绍,1987年他回到观澜投资办厂,先后创办了昌兴五金塑料厂、昌玮工业区及商业城。多年来,他在内地的投资累计高达1.6亿港元,并为家乡引进投资项目近百个,直接或间接创造了大量就业岗位。

当年陈玉昌在家乡的投资,曾是最大的一个招商引资项目,生产的产品质量好,产品受欢迎销售到了海外。他的成功,也起到了很好的带动作用,许多港商由此关注到了大陆市场及正在进行的改革开放。1994年9月,观澜商会正式成立,彼时观澜的行政建制还是观澜镇,而观澜商会也由此成为深圳市总商会试点筹建的第一个镇级商会,同时也是全国第一个镇级商会,陈玉昌连任第二、三、四届会长,在任时间长达十六年,带领观澜商会有力地推动了当地经济发展。

和陈玉昌一样,从龙华走出去的游子们无论到多远的地方,他们就像风筝,通过情感这根线,与故乡紧紧相连。20世纪80年代初期开始,从龙华走出去的华人华侨和香港同胞陆陆续续回乡支持建设,包括陈顺安、黄伟雄、陈佛安等一批华侨。1982年,这些关心家乡建设的热心人士自发捐资19万元,建起了一栋三层侨联招待所大楼——侨联大厦,并继续发动华人华侨和香港同胞反哺家乡。

20世纪80年代初期,祖籍福民村的印度尼西亚华侨庄启兴陪同父亲回福民村观光,投资1000万元兴建福民第一业区,兴办新丰塑胶厂;又在福民的南木畲购买了100多亩土地,扩大厂房,扩大工业项目,员工近3000人,经营塑料工业,加工各款塑料花,远销世界各地。祖籍牛湖的旅英华侨陈顺安联合祖籍库坑的旅英华侨黄伟雄在观澜投资1200万元兴建了“迎侨新村”多层连片住宅区。同期,陈顺安与陈观球、陈江等合作共同在岗头村建了四幢厂房,引进确必达塑胶厂。黄伟雄与观澜镇侨联合作在观澜兴建两幢厂房出租,所收租金用于观澜镇公益事业;后来又投资数百万元,在库坑村兴建一万平方米工业厂房,引进来料加工厂,加工塑料五金电子元件。

捐资助学当兴教育人的“筑梦人”

1979年,深圳建市。海外侨胞回乡投资观光,他们捐助翻修学校、兴建教学楼……再次掀起教育助学事业热潮。

在龙华区观澜街道牛湖社区老二村(今鳌湖艺术村内),屹立着一座“启明学校”,村里还有一条主街叫“启明街”,街以校命名,足见启明学校在村中的地位。启明学校由牛湖老村华侨捐建,是许多牛湖人启蒙教育的摇篮。1986年,启明学校要扩建,牙买加侨领李光昌在牙买加、加拿大、美国华侨中发动捐款9万元。在那个年代,启明学校代表的是一种光明和希望,通过传播知识,让年轻的一代觉悟,肩负起振兴中华的重任。

和启明学校一样,前身是广培学校的百年老校广培小学同样凝聚了不少华人华侨、港澳同胞的心血。20世纪80年代以来,在当地华侨的无私捐赠下,广培学校旧貌换新颜,传承“广兴教育新民气,培就人才振国魂”的办学宗旨,几十年来培养了无数人才。改革开放初期李光昌回乡观光时,得知广培学校和大水田小学在办学中面临经费困难等问题,他慷慨拿出50万元给学校更新改造,这笔捐款在上世纪80年代初期为学校解决了很大的困难。1987年,居港的陈学明、陈伯腾关心家乡教育,发动华侨、港澳同胞筹集了近百万港元,筹建教学大楼,两年后功能楼“广贤楼”落成。陈均瑶等华侨向广培小学共捐款五十万元兴建一座三层教学楼,占地600平方米,建筑面积1600平方米,于1989年2月正式使用。

以兴学为乐,以知识为荣,一批又一批的华人华侨、香港同胞奔赴在家乡兴教育人的路上。担任松元厦村侨务组长的陈开良发动村民及海外侨胞两次集资建设学校,1987年集资40多万元,建起了振能小学教学楼;1997年,再次发动捐款,集资300万元为振能小学建起了3000多平方米的新教学大楼,与此同时,华侨、香港同胞陈官新、陈桂平、陈熊祥、陈展威、陈玉昌等先后捐资114万元,助力振能小学建楼。陈桂平捐教35万元支持振能学校扩建校舍,添置教学用品。侨居印度尼西亚80多岁高龄的陈熊祥,嘱托胞弟陈航和侄子陈育为其回乡办理捐助18万元的手续。侨居大溪地80多岁高龄的陈仲昌也动员侨民捐款,侨居加拿大的陈旭初也发动该埠侨民捐款。1990年,旅英侨胞陈顺安、黄伟雄各捐10万元港币以及部分旅港同胞合捐10余万元港币修建观澜第二中学教学大楼,该校总投资430万元。黄伟雄又捐资兴建该校篮球场并与观澜镇侨联会合作捐资兴办一间玩具厂,以厂养校。

热心公益当扶危济困的“暖心人”

改革开放初期,内地物资匮乏,许多生产资料需要进口,如汽车、钢材、化肥等,这一时期海外华人华侨纷纷在香港或国外购置这些物资捐赠给内地以发展生产、改善生活。20世纪90年代后,随着内地生产的发展,各种物资也逐渐丰富。华侨捐赠逐步由捐物改为捐资,于是捐赠进口物资逐年减少,而捐资却逐年增加。

一笔笔爱心捐款汇聚成暖流,改善了家乡人民生活。1982年,观澜侨联大厦筹建,陈顺安捐赠8万元港币,并为观澜老人院、大水田老人活动中心、家祠等项目先后捐资60万元。李光昌为牛湖老村门楼筹建捐赠16万元。比利时华侨陈桂平为松元厦老人捐款35万元,筹建“老人怡园”,与此同时,在松元厦村天桥、侨联大厦、松元厦村老人福利基金、治安费、观澜教育强镇基金等筹款捐赠超过300万元。2010年1月,英国华侨陈月添得知观澜古寺重修,携夫人及邱庆新夫妇两家各捐资3.8万元。牛地埔村侨眷郑伟林2004年为村中老人捐资修建了一座三层楼的牛地埔老人活动中心。

记者 徐蔚昕 通讯员 郭宝华/文 记者 陈建华 蔡维泽/图

相关新闻