看场老电影,重回旧时光

满满复古风的墟影剧院。

市民在墟影剧院观看黑白胶片电影。

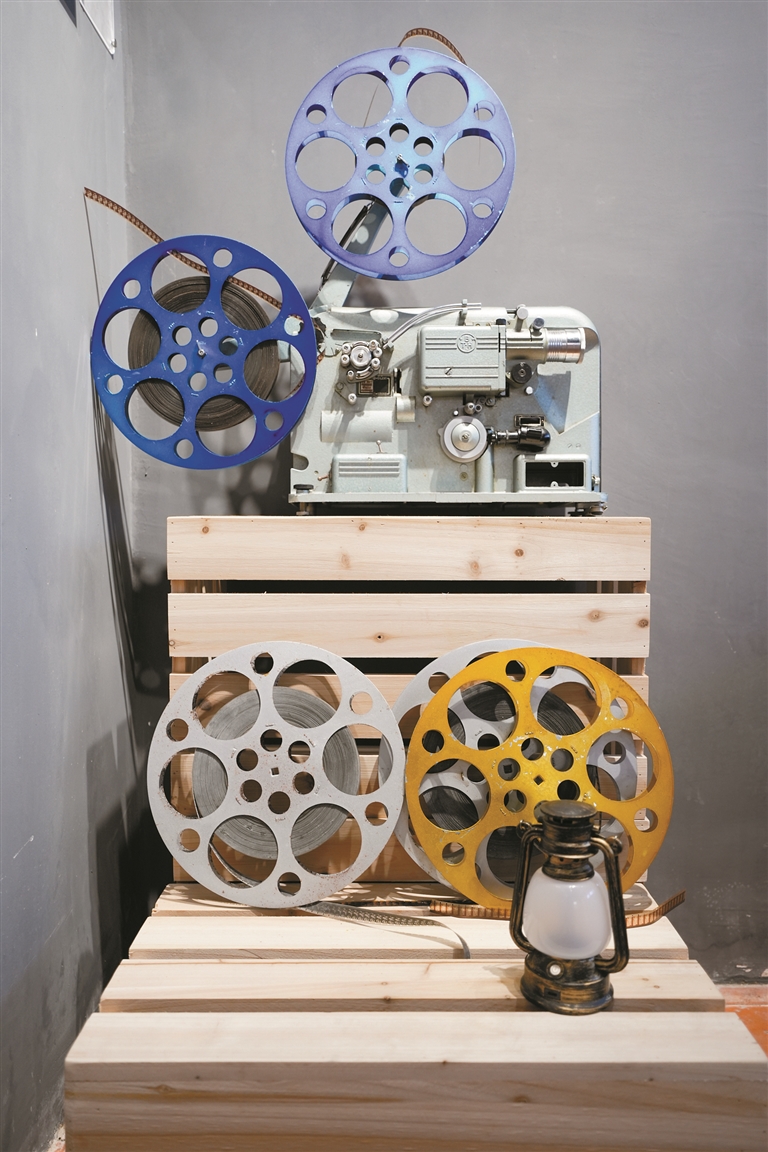

墟影剧院展览厅的老式放映机和胶片。

▲墟影剧院的店长商行在操作放映机播放电影胶片。

一张老式电影票,换一次“穿越”回影剧院看黑白胶片电影的机会。昏暗的观影室,老式放映机在咔嗒作响,光束射出后,在幕布上呈现出影片的画面……

位于观澜古墟的墟影剧院已试运营月余,原以为会乏人问津,没想到竟意外收获一众铁粉。是新奇,是怀旧,更是沉浸式“回到过去”。本期《朋友圈》走进墟影剧院,踏着怀旧浪潮,去探寻属于黑白胶片时代的点滴故事。

老片重映 在怀旧中找回新鲜感

上下两层的客家旧宅,满满复古风,一楼是展览厅、售票处和候客厅,二楼则是两个小型的放映厅。拿着老式电影票,顺着木楼梯往放映厅走去,没有豪华的观影环境,只有木桌木椅和简单的幕布、老式放映机和待放映的黑白胶片。

“年轻人更多偏向于来体验,真正希望找寻记忆的是70后、80后。”墟影剧院的店长商行介绍。除了要负责影剧院的大小事务外,商行还有另一重身份——放映员。

4月8日,墟影剧院播放的影片是《乌鸦与麻雀》,该影片于1949年11月1日上映,呈现的是当时社会混乱、物价暴涨的背景下,市民幻想与痛苦的生活状态。该影片由郑君里执导,上官云珠、赵丹、孙道临等人主演,是当时留守在上海坚持创作的艺术家,在一夜之间创作出的第一部讽喻电影。有游客经过墟影剧院门口,被宣传海报吸引,遂走进影剧院咨询。“目前受众主要是居住在古墟周边的居民、游客以及团体观影者。”商行说。

目前,两个放映厅分别放置一台日本进口的放映机和一台国产放映机,所有电影胶片均为20世纪60年代的影片。墟影剧院相关负责人表示,胶片电影主要来源于上围电影博物馆,本着发挥所收藏胶片的实际作用,让大众能重新接触和观看老电影的目的,定址古墟,开设影剧院。“更重要的,是一种文化的延续。”上述负责人表示,观澜古墟拥有浓厚的历史文化氛围,墟影剧院在此开设能与所处的场域完美融合。“游客在这里会有很好的沉浸式体验,能找回当年那个时代的影子。”

除了来观影的游客外,不少人是奔着打卡来的。候客厅的民国背景海报、展览厅的老式放映机以及晚上闪烁亮起的跑马灯,都成为拍照打卡的绝佳机位。该负责人称,墟影剧院与入驻观澜古墟的影楼、餐饮等商铺联动,实现资源共享,共谋发展新路,“未来我们会开发套票,除了观影票外还将纳入租用影楼服饰打卡等体验项目。”

穿越光影岁月 寻找老电影重生之路

“观影让我找到了儿时的记忆。”“没想到在古墟里有这样一个影剧院,这是意想不到的新体验。”试运营的一个多月,墟影剧院已成立了观影粉丝群,群成员有120余人。每周群里公布多部影片,由粉丝投票“点单”决定下一周播映什么电影。“后续会考虑每周挑一天时间专门开展点映专场回馈粉丝。”商行表示。

观众的好评不断,让运营墟影剧院的幕后团队感到惊喜与兴奋。而清明假期放映厅的人气爆棚,也让他们看到了未来努力的方向与希望。清明假期,墟影剧院播放了老少咸宜的怀旧电影《三毛流浪记》。“放映厅的凳子都不够坐,观众仍不肯离去,宁愿靠着墙边站着观看。”上述负责人称,除了游客自发前来观影外,试运营阶段,也曾与学校联动,组织过学生专场,孩子们席地而坐,看得津津有味。学生以及社会团体的观影群体,是个可深入挖掘的市场,“经典电影作为文化的载体,就像一束光照射在学生身上,能起到很好的教育作用。如激发学生的爱国热情、社会责任感以及对国家的认同感等。”该负责人表示,墟影剧院正式运营后,会根据现有的布局进行升级,包括增设更多珍贵的电影海报、剧本,邀请收藏或研究胶片电影的专业人士开设论坛、讲座等,链接更多资源,打造可复制影剧院模板,从龙华出发,让更多“墟影剧院”在各地开花。同时也将以经典胶片电影为灵感源泉,开发设计新颖、独特的文创产品,建立起消费者与胶片电影的亲密联系,探索墟影剧院更多发展可能性。

按照计划,墟影剧院将在五一小长假来临前正式开放运营。有兴趣的市民可前往观澜古墟新东街5号墟影剧院观影。

龙华新闻记者 袁春燕/文 陈建华/图

●营业时间:周一至周五14:00-20:30;周六、日10:00-20:30

●购票方式:线下购票(试运营10元/人;正常票价20元/人)

●交通指引:地铁4号线观澜站B出口,步行约9分钟